在水質管理數字化轉型的浪潮中,多參數水質在線監測儀已成為不可或-缺的核心設備。它打破了傳統人工監測的時空限制,實現了水質指標的實時、連續、多維度監測。但這款 “水質監測神器" 究竟如何工作?其背后的技術邏輯與核心組件又有哪些?

一、核心組件:儀器的 “感官" 與 “大腦"

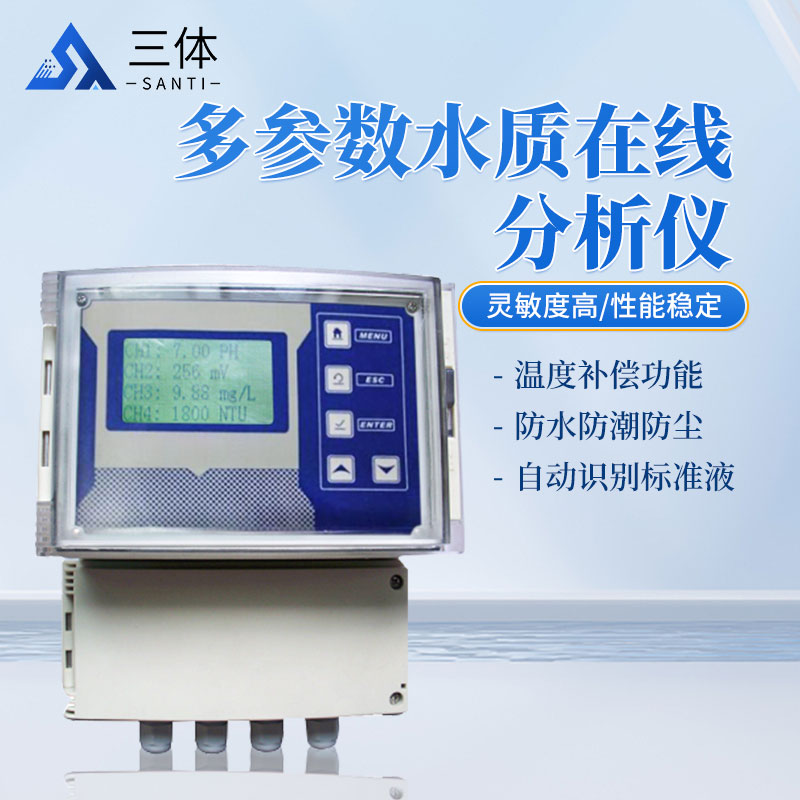

多參數水質在線監測儀的穩定運行,依賴于三大核心組件的協同工作,它們分別承擔著 “感知水質"“處理數據"“傳輸信息" 的關鍵任務。

1. 傳感器模塊:水質的 “精準感官"

傳感器是儀器與水體直接接觸的 “前端感知單元",也是決定監測精度的核心。根據監測參數的不同,傳感器主要分為光學類、電化學類、物理類三大類型,每種類型都有其獨特的工作原理:

光學傳感器:針對濁度、葉綠素 a、藍藻等參數,采用 “光散射法"“熒光法" 等技術。以濁度監測為例,傳感器發射特定波長(通常為 880nm)的紅外光,水中的懸浮顆粒會使光線發生散射,散射光的強度與懸浮顆粒的濃度成正比,傳感器通過接收散射光并將其轉化為電信號,即可計算出濁度值;葉綠素 a 監測則利用葉綠素吸收 460nm 藍光后發射 685nm 熒光的特性,通過檢測熒光強度反推葉綠素 a 濃度,實現藻類生長情況的實時監測。

電化學傳感器:適用于 pH 值、溶解氧、氨氮、硝酸鹽等化學參數。以溶解氧監測為例,熒光法溶解氧傳感器的探頭表面涂有熒光物質,當藍光照射到熒光物質上時,熒光物質會被激發并發射紅光,而水中的氧氣會抑制熒光發射(即 “熒光猝滅效應"),紅光的發射時間與氧氣濃度成反比,傳感器通過測量紅光發射時間差,即可精準計算溶解氧含量;pH 值監測則依賴玻璃電極與參比電極組成的原電池,水體酸堿度的變化會導致電極間電勢差改變,通過測量電勢差即可得出 pH 值。

物理參數傳感器:主要監測水溫、電導率等基礎指標。水溫傳感器采用鉑電阻或熱電偶原理,利用金屬電阻隨溫度變化的特性實現溫度測量;電導率傳感器則通過向水體施加恒定電流,測量水體的電阻值,電阻值的倒數即為電導率,反映水體中離子的總濃度,可間接判斷水體污染程度(如工業廢水偷排常導致電導率驟升)。

2. 數據處理模塊:儀器的 “智能大腦"

傳感器采集的原始電信號往往存在噪聲干擾(如溫度波動對溶解氧、pH 值的影響),無法直接作為有效數據使用。數據處理模塊如同儀器的 “大腦",通過三大步驟實現數據的精準化:

信號預處理:對原始信號進行放大、濾波,去除環境干擾(如電磁干擾、水流沖擊導致的信號波動),確保信號穩定;

溫度補償:多數水質參數受溫度影響顯著(如溫度每升高 1℃,溶解氧飽和度約下降 5%),模塊通過內置的溫度傳感器采集水溫數據,結合預設的補償算法,對監測結果進行修正;

數據校準:儀器定期自動進行 “零點校準" 與 “跨度校準"(如通過通入標準濃度的氣體或溶液),消除傳感器漂移帶來的誤差,保證長期監測精度。

3. 數據傳輸與存儲模塊:信息的 “傳輸紐帶"

處理后的精準數據需及時上傳至管理平臺,才能實現遠程監控與決策。數據傳輸模塊支持多種通信方式,包括 4G/5G、LoRa、NB-IoT、光纖等,可根據監測點的網絡環境靈活選擇(如偏遠山區可選 LoRa 或衛星通信,城市區域優先用 4G/5G);同時,儀器內置大容量存儲芯片(通常支持 1 年以上歷史數據存儲),即使在網絡中斷時,也能保障數據不丟失,待網絡恢復后自動補傳,形成 “實時傳輸 + 本地備份" 的數據安全閉環。